この例は、OptiStructが材料のソリッドブロックから最適設計コンセプトをどのように作成するかを示すものです。

モデルファイル

必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。

この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:

beam.fem

モデル概要

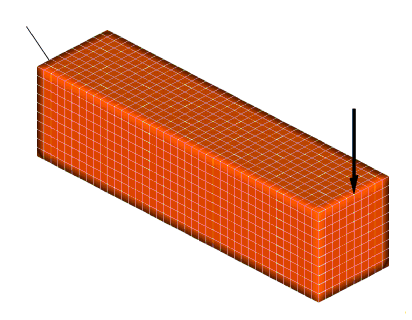

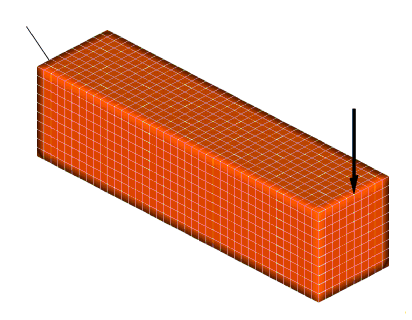

設計空間は、自由端の中央セクションに荷重のかかった片持ち梁から成っています。

サブケースセクション

目的関数(コンプライアンス)はサブケース依存の応答であり、したがって、応答参照はサブケース定義の一部です。制約条件(体積率)はグローバル応答で、したがって、参照はサブケースの外側になります。

DESGLB = 2

$

SUBCASE 1

SPC = 1

LOAD = 2

DESOBJ = 1

バルクデータセクション

応答と制約条件は、バルクデータセクションで定義されます。ここでは2つの応答、すなわちコンプライアンス(目的関数によって参照される)と体積率(上限0.25、すなわち設計空間体積の25%を示すための制約ステートメントによって参照される)が定義されます。続いて、制約ステートメントは、サブケースセクション内のグローバル制約条件として参照されます。

BEGIN BULK

$

DRESP1,1,comp,COMP

DRESP1,2,volfrac,VOLFRAC

DCONSTR,2,2,,0.2

体積率制約条件は、全設計材料の25%に設定されています。

beam.femファイル内で、下記の

PSOLIDエントリが使用されています:

| (1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

(9) |

| PSOLID |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

1 |

9番目のフィールド内の数値1は、コンポーネントが設計材料に指定されていることを表わしています。この例では、20回の繰り返し計算が行われました。

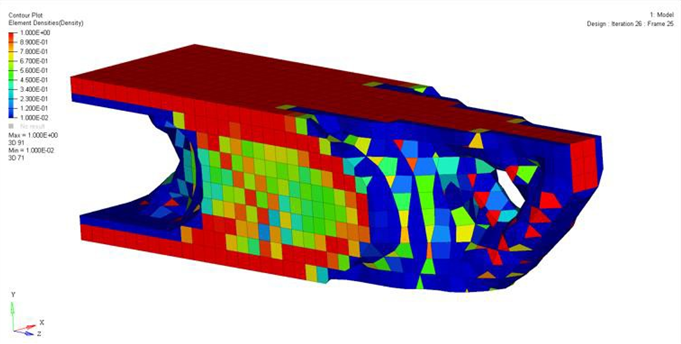

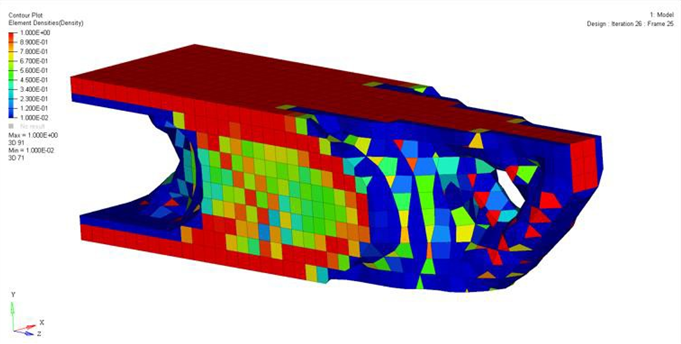

HyperMesh内でコマンドファイルとしてファイル

beam.HM.comp.cmfを実行することにより、最終材料密度値に応じて要素がセットにグループ化されます。"0.0 - 0.1"とラベル付けされたセットは、密度が0%から10%までである全ての要素を含みます。"0.1 - 0.2"とラベル付けされたセットは、密度が10%から20%までである全てのセットを含みます。材料密度が30%未満であるセット内の要素は、ソリューションが可視化しやすいようにマーク付けされます。残りの要素の材料密度がプロットされます。

図 1. 片持ち梁の有限要素モデル

この例は、ファイルbeam.femを用い、ワンファイルセットアップで解析されます。OptiStructのバッチジョブは、コマンドシェルスクリプト% optistruct beamを使って投入されます。

結果

最適化は、20回の繰り返し計算で収束します。結果は

HyperMeshバイナリフォーマットでリクエストされ、

beam.resファイルに書き出されます。最終反復計算におけるソリューションの形状は、

HyperMeshの

Contour panelで20回目の反復計算における密度結果のアサインプロットを作成することによって可視化できます。"0.1 - 0.2"、"0.2 - 0.3"、"0.3 - 0.4"および"0.4 - 0.5"とラベル付けされたコンポーネントを表示から消去することにより、最適化された梁のコンセプトを可視化することができます。

図 2. 25%におけるOptiStruct結果しきい値